こんにちは。

いぬきデンタルクリニック院長の井貫です。

今回はマウスピース矯正(インビザライン)で治療可能な不正咬合(悪い歯並び)についてお話ししていきます。

Contents

不正咬合とは?

不正咬合とは、歯並びや噛み合わせが悪い状態のことを言います。不正咬合の状態だと、見た目の問題だけでなく、歯周病や虫歯のリスクが高くなる、お食事や会話に障害が出るなどの問題が出てきます。

具体的には歯並びが悪いということは、歯ブラシが行いづらく、汚れがたまるため虫歯、歯周病の原因となるのです。

またそれだけでなく、歯並びが悪い歯が発音の邪魔になり発音などを行いにくくなってしまう原因にもなりえます。

このように歯並びが悪いと見た目だけでなく、その他の多くの問題が引き起こされる原因となります。

マウスピース矯正で歯が動く仕組み

基本的にマウスピース矯正でもワイヤー矯正でも歯が動くメカニズムは同様です。歯が動くメカニズムとしては「骨芽細胞」と「破骨細胞」と呼ばれる細胞が密接に関係しています。

以下に詳しくご説明します。

①歯に矯正力が加わる

マウスピース矯正は少しずつ最終的な治療ゴールに近づくようなマウスピースを装着することで、ワイヤー矯正であればワイヤーを交換することで、歯に矯正力が加わります。

②歯根膜に力が伝わる

先ほど述べた力が歯に伝わることで、歯の根の周りにある歯根膜と言われる靱帯にも力が加わります。ここで力が加わった側と反対の歯根膜は圧迫され、力が加わった側の歯根膜は引き伸ばされます。

③歯根の周りで「骨芽細胞」と「破骨細胞」が働く

人間の体には恒常性(ホメオスターシス)と呼ばれる、一定の状態を保つ機構があるため、矯正力により圧迫されたり引き伸ばされた歯根膜を一定の厚みに保とうとする機構が働きます。

具体的には歯根膜が圧迫された側には「破骨細胞」と呼ばれる骨を吸収する細胞が働き、歯根の周りの骨を溶かし、歯根膜が引き伸ばされた側には「骨芽細胞」と呼ばれる骨を再生する細胞が働き、歯根膜の厚みを一定に保つことで、徐々に歯が動いていきます。

マウスピース矯正で治療できる不正咬合(悪い歯並び)

現在の矯正治療はマウスピース矯正とワイヤー矯正と呼ばれる矯正治療があります。近年患者様の中にもマウスピース矯正と呼ばれる治療が浸透し、現在では徐々に矯正治療として確立しだしています。

では、マウスピース矯正で治療が行える不正咬合とはどのようなものなのでしょうか?

私の意見としては現状では症例の選択を行えば、ほとんどの不正咬合に適応できると考えています。以下にマウスピースで治療が可能な不正咬合を記載します。

①叢生(八重歯、ガタガタの前歯など)

叢生(そうせい)とは歯と顎の骨のバランスが悪く歯が並びきらないために、ガタガタに生えてしまっている状態を言います。

叢生の大きな問題は歯磨きが行いづらくなることです。歯が凸凹に並ぶことで、汚れがつきやすくなり、さらに歯磨きの妨げにもなります。このため、叢生がある部分では虫歯や歯周病のリスクが上がってしまいます。

また噛み合わせも悪くなるため、お食事などにも影響します。軽度の叢生の場合はマウスピース矯正で治療することが可能です。特にマウスピース矯正では横に歯を拡大する動きが得意なため拡大することでできたスペースにガタガタの歯を並べることで治療が可能です。

しかし、叢生を治療する場合はどうしても抜歯が必要になることがあります。このような場合にはマウスピース単体のみでは治療ができない場合もあります。

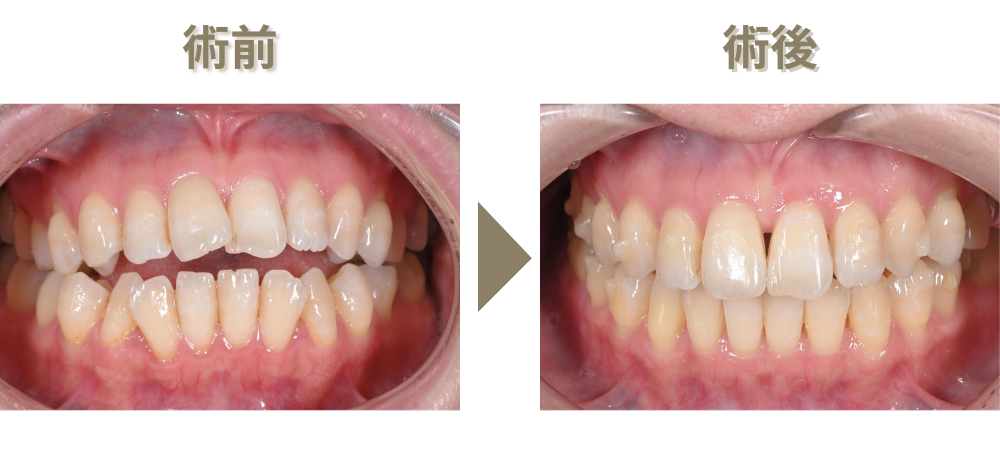

実際に当院でも叢生の矯正治療を行うことは多く、マウスピース矯正で以下のように綺麗に矯正することが可能です。

当院の叢生の治療についてより詳しくご覧になる方は、以下を参照ください。

>>前歯部叢生(前歯のガタガタ)および上顎3番の唇側転位(八重歯)を矯正治療にて治療して症例

>>前歯部叢生(前歯のガタガタ)をインビザラインにて治療した症例

②開咬(オープンバイト)

開咬(かいこう)とは上下の歯が噛み合っていない状態です。開咬の状態は指吸いや舌を前に出す癖などでおこると言われています。

開咬の大きな問題は前歯が当たらないことで奥歯に負担がかかりやすい状態になってしまうことです。またお口が閉じづらく、お口をしっかりと閉じようとするとシワがよってしまうこともあります。

開咬の治療は様々な方法がありますが、マウスピース矯正が得意な治療と言われています。

逆にワイヤー矯正の場合は開咬に対する治療は苦手で非常に困難である場合があります。また、開咬が骨格的に起ってしまっている場合には通常の矯正治療だけでなく、外科的な矯正治療が必要になってしまいます。

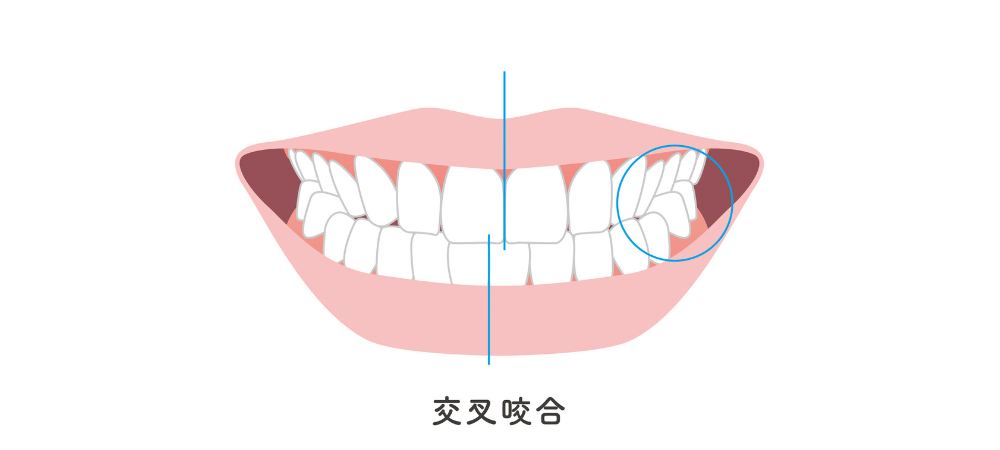

③交叉咬合(上下の歯の噛み合わせが逆になっている状態)

交叉咬合(こうさこうごう)とは上下の歯の噛み合わせが逆向きになっている状態のことを言います。

上下の歯の噛み合わせが逆向きになることで、噛み合わせが著しく悪くなります。また、噛み合わせによる力がよくない方向に働き、歯に負担がかかることもあります。

交叉咬合はワイヤー矯正の場合には難しい治療と言われています。これは逆向きになっている噛み合わせを戻そうとすると上下の歯が引っかかり動かないためです。

しかし、マウスピース矯正の場合はマウスピースがお口の中に入るため、常に少し噛み合わせが上がった状態になります。このため、上下の歯の引っかかりがなくなることで、マウスピース矯正であれば比較的容易に治療が可能な場合があります。

④過蓋咬合(ディープバイト)

過蓋咬合(かがいこうごう)とは噛み合わせが異常に深くなっている状態です。

このような状態では下顎が上の前歯により奥に押し込まれている場合があり、顎に負担がかかってしまっている場合があります。また下の前歯が上の前歯と擦れ合わさることで、異常に削れてしまいます。

過蓋咬合はワイヤー矯正、マウスピース矯正共に非常に困難な治療と言われています。ワイヤー矯正の場合は噛み合わせが深いために、下の前歯にワイヤーが装着できないなどの問題が生じます。また、過蓋咬合は上の前歯が大きく傾斜している場合が多く、マウスピース矯正の場合でも治療が非常に困難である場合があります。

⑤すきっ歯(空隙歯列)

すきっ歯とは、歯の大きさが顎の大きさと比較すると小さいため歯と歯の間に隙間が空いた状態です。

すきっ歯があると少し笑うだけで、隙間が気になり大きく審美性を損ないます。また隙間に物が挟まる、隙間から息がもれるて喋りづらいなどのデメリットもあります。

すきっ歯の治療は、矯正で歯を動かし間をつめる、補綴物(ダイレクトボンディングやラミネートベニア)などで歯の間をつめる、などの方法があります。

当院でのダイレクトボンディングによるすきっ歯の治療は以下を参考下さい。

>>正中離開(前歯のすきっ歯)をダイレクトボンディングで改善した症例

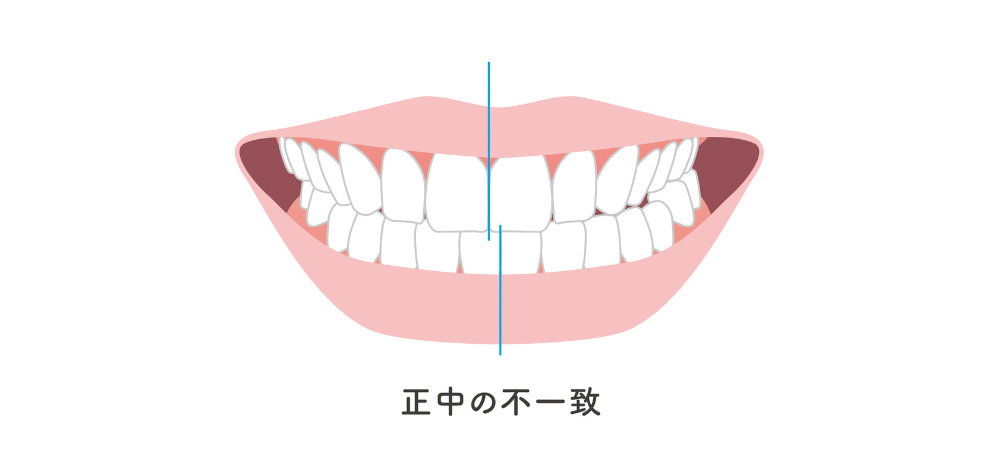

⑥正中の不一致

正中の不一致は上下の前歯の真ん中が一致していな状態です。

正中の不一致は、以下2つのパターンに分けられます。

ⅰ. 上の歯の真ん中はお顔の真ん中と一致しているが、下の歯の真ん中が一致していない状態

ⅱ. 上の歯の真ん中がお顔の真ん中と一致していない状態

では、ⅰとⅱだとどちらの方が人間の目には目立つように見えるのでしょうか?

答えはⅱです。

お顔の真ん中と上の歯の真ん中が一致していない状態だと目立つのです。逆に上の歯の真ん中さえ一致していれば、人間はあまり気づかないと言われています。またお顔の真ん中と上の歯の真ん中のズレですら3㎜程度であれば、人間は気づかないと言われています。

しかし、お顔の真ん中と大きくズレがある場合には目立つので治療が必要になります。

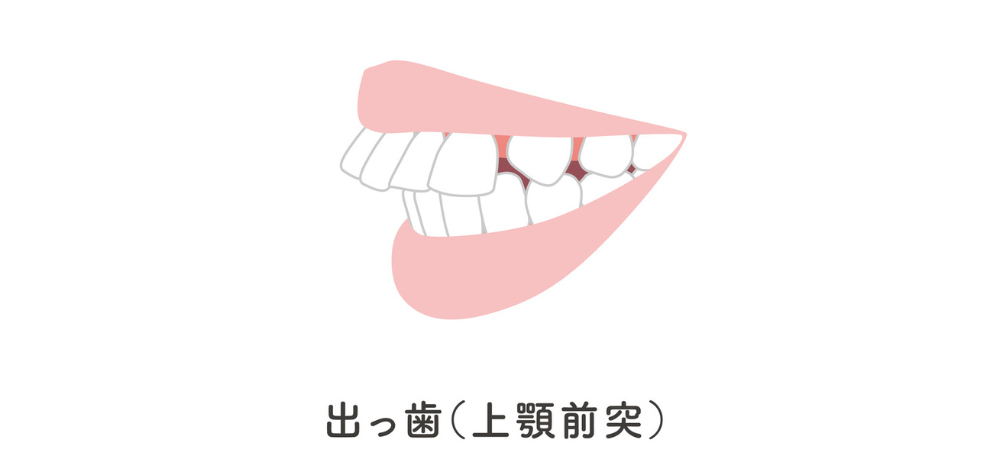

⑦出っ歯(上顎前突)

出っ歯とは前歯が出ている状態を言いますが、出っ歯の中でも問題点が2つに分けられます。

ⅰ. 歯が上顎より大きく前に突出している状態(顎の骨には問題はない)。

ⅱ.上顎が下顎より明らかに大きい状態(歯の位置は問題ないが、顎の骨に問題がある状態)。

この状態は上顎が通常より大きい場合と、上顎は正常だが下顎が異常に小さい場合とに分けられます。

出っ歯はⅰの場合は歯の問題なので、ワイヤー矯正、マウスピースの矯正ともに治療可能です。しかしⅱの状態である場合には、歯だけで解決できない場合もあります。このような場合は外科的な矯正治療が必要なことがあります。

また出っ歯の状態だと奥歯が噛み合っておらず、奥歯に負担がかかる、お口が閉じれない、おしゃべりしづらい、前歯でものを噛みきれないなどの問題もあります。

当院での出っ歯の治療は以下を参照ください。

⑧受け口(下顎前突)

受け口は下の歯が上の歯よりも前に出ている状態を言います。

受け口の場合には審美的な問題以外にも滑舌が悪い、奥歯に負担がかかるなどの問題があります。また一つの調査によると、受け口の方は正常な噛み合わせの方と比較すると明らかに残っている歯の本数が少なかったというデータもあります。このため、受け口は歯の健康を守る上でも治療した方が良いのです。

受け口も出っ歯と同様に、以下の2つのパターンに分けられます。

ⅰ. 前歯の傾斜度により受け口になっている状態(顎の骨には問題ない状態)。

ⅱ.下顎が上顎より明らかに大きい状態(歯の位置は問題ないが、顎の骨に問題がある状態)。

基本的にはⅰの場合には矯正治療のみで治療が可能です。しかし、ⅱの場合は歯を並べたところで受け口が改善できない場合もあります。このような場合には外科的な矯正治療も検討する必要が出てきます。

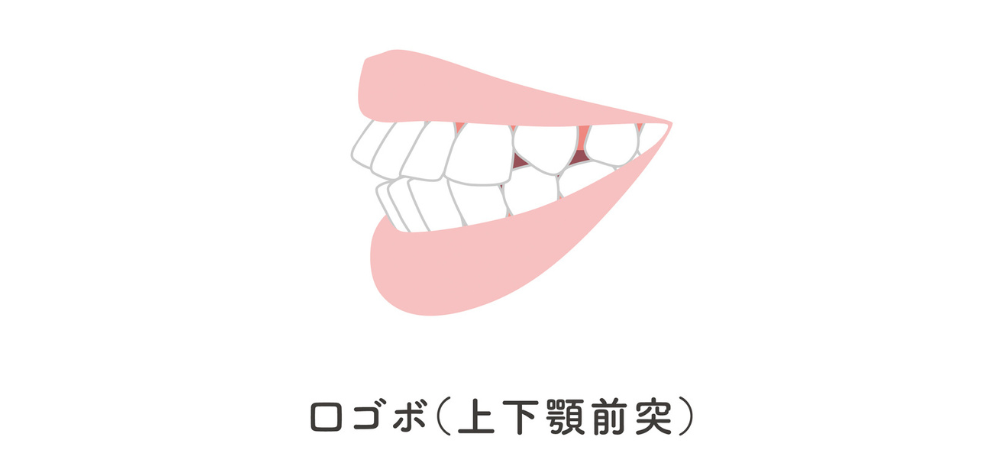

⑨口ゴボ(上下顎前突)

一般的に口ゴボという状態はお口が明らかに突出した状態を言います。

このような状態はお口が閉じられない、お口元がもっこりして美しくない、などの審美的な問題が生じてしまいます。

口ゴボの原因としては、以下の2つに分けられます。

ⅰ. 上下の前歯が顎の骨に対して前に飛び出している状態。

ⅱ.上下顎の大きさが明らかに通常より大きい場合。

基本的な治療は真ん中の歯を抜歯することで、できたスペースに前歯を引いてくることで治療可能です。またマウスピース矯正であれば、奥歯を後に移動させることが得意なので、奥歯から順々に後に送ることで改善が可能な場合もあります。

当院のマウスピース矯正治療について詳しくはこちらをご覧ください。

マウスピース矯正ができない症例

①重度の叢生など歯並びが極端に悪いケース

こちらは症例にもよりますが、歯並びが極端に悪く、歯を大きく動かすような治療はマウスピース矯正には適していないと言われています。

また重度の叢生の場合には、基本的には抜歯が必要になる場合が多いですが、この際に引っ張ってくる前歯の角度などが良くない場合などもマウスピースのみで対応するのが非常に困難な場合があります。

②骨格的な問題で歯並びが悪いケース

一概に歯並びが悪いと言っても、歯が原因で歯並びが悪くなっている場合、上下の骨格的な不調和が問題で受け口や出っ歯になっている場合、上下の骨格的な不調和および歯が原因で受け口や出っ歯になっている場合に分けられます。

基本的に矯正治療として1番行いやすいのは歯が原因で歯並びが悪い場合です。

これが極端に上下の骨格的な不調和が強い場合などは、歯を並べるだけでは受け口や出っ歯を治すことはできず、外科的矯正治療などを検討する必要性がでてきます。

③重度の歯周病に罹患しているケース

矯正治療は前述した通り、歯に矯正力を加えることで、骨の再生と吸収を促すことで歯を移動させる治療です。しかし矯正治療で動かす歯が重度の歯周病に罹患しているような場合には、すでに歯を支える骨が吸収してしまっているため、矯正治療による力に歯や骨が耐えられない可能性があります。

このような場合にはマウスピース矯正だけでなくワイヤー矯正でも治療が困難になる場合が多いです。

④インプラント治療を行っているケース

インプラントとは顎の骨にチタン合金性の人工の歯根を埋めて歯を作る治療を言います。しかし、基本的に矯正治療で動くのは患者様の天然の歯のみです。

もし矯正を行いたい患者様のお口の中にインプラント治療が行われている場合には、このインプラントは矯正治療により移動させることはできません。

インプラント治療を行っている患者様が全て矯正治療を行えないというわけではないのですが、インプラント埋入本数が多い場合、埋入されているインプラントの位置が極端に悪い場合、インプラント自体が矯正治療の邪魔になる場合などには、矯正治療を行う前にインプラントを撤去する必要性がある場合があります。

現状のお口の中のインプラントが矯正後も使用可能かどうかなどはしっかりと診断を行う必要性があります。

マウスピース矯正を成功させるためのポイント

①アライナー(マウスピース)の装着時間を守る

マウスピース矯正で非常に大切なのが、装着時間をしっかりと守ることです。基本的には1日20時間以上は必ず装着する必要性があります。

つまり、お食事や歯磨き時以外は、基本装着する必要性があります。

当院でも患者様に装着時間をお聞きした際に、やはり装着時間が少ない方は早期にマウスピースが合わなくなることをよく経験します。このため装着時間は本当に大切だと感じています。

②日々の口腔ケアを欠かさず行う

マウスピース矯正中はお食事後に歯磨きを行えないと、食べ物などがお口に停留し、この結果として虫歯や歯周病のリスクが上がります。

矯正期間中に虫歯や歯周病に罹患すると、途中で歯の治療が必要になったりする場合があり、虫歯治療によるマウスピースの不適合などを招き、治療期間が長くなる可能性があります。

③定期的な通院を行う

矯正治療は数ヶ月〜数年におよびます。この期間中は定期的に歯がしっかりと計画通りに動いているかなどを見る必要性があるため、定期的な通院が必要になります。

治療の間隔は歯科医師によっても様々ですが、当院では虫歯や歯周病の管理も考慮して4〜8週程度に1回は来院していただいています。

定期的な通院が行えない場合には、治療計画よりもマウスピースの交換が遅れてしまったり、治療期間が伸びる可能性があります。

④技術レベルが高い歯科医院で矯正治療を受ける

マウスピース矯正も従来の矯正治療と同様で治療の結果が歯科医師の技術や治療計画により大きく異なります。

当院では虫歯治療および歯周病治療を総合的に判断して患者様に適切な治療を行うようにしております。

まとめ:兵庫県明石市でマウスピース矯正は当院まで

今回はマウスピース矯正で治療可能な歯並びについてご説明しました。私の見解としてはしっかりと症例を選べば、マウスピース矯正はほとんどの治療に適応できると考えています。しかし場合によってはワイヤー矯正の方が適している場合もあり、これは患者様の口腔内の状況によります。

まずは歯並びのことでお悩みの方は一度歯科医院での精密な検査をおすすめします。

監修者情報

歯科医師(院長) 井貫 幸一

- 2013年 東北大学歯学部卒業 歯科医師免許取得

- 2022年 いぬきデンタルクリニック 開業

患者さまの生涯にわたりお口の健康を維持し、笑顔あふれる生活をサポートできればと考えております。

お口のことでお悩みの方もそうでない方も是非一度お気軽にご相談ください。

関連記事

2025.01.06

2024.11.12

2024.11.12

2024.10.13